企業でESGを実現するために必要なこと("What It Takes to Make ESG Happen in Your Company")

みなさんこんにちは。マキシマイズの渡邊です。今回も書籍『イノベーションの攻略書(原題:The Corporate Startup)』、『イノベーション・アカウンティング(原題:The Innovation Accounting)』の著者であるダントマ氏のブログ記事をご紹介します。

今回は、「企業でESGを実現するために必要なこと("What It Takes to Make ESG Happen in Your Company")」という、ESGを単に道徳的責務というだけでなく、ビジネス上のメリットを生み出すイノベーションの取り組みとすることについてのお話です。では本文をお楽しみください。

企業でESGを実現するために必要なこと("What It Takes to Make ESG Happen in Your Company")

2024年11月6日

ダン・トマ氏

企業でESGを実現するために必要なこと(ダン・トマ氏が"OUTCOME社ウェブサイト"に掲載したブログ記事を、本人の許可を得て翻訳、掲載しています)

要点

ESG投資と収益性の間に直接的な関連性が見いだせないため、多くの企業はESG活動への投資をする理由付けとして、広報活動としての効果のみに頼ってしまう。

ESG投資と収益性向上に真剣に取り組む企業は、独立したESG部門を組織するのでなく、むしろイノベーション能力の向上に注力すべきだ。

優れたイノベーション能力があれば、ESGを重視した新しいアイデアを継続的に生み出し、実行することが可能だ。ただし、ここで言うイノベーション能力とは、研修やアクセラレーション・プログラムといった個別の取り組みだけの話ではない。戦略、実践、ガバナンス、文化、リーダーシップを含む統合的なシステム全体を包含するものである。

事実は事実である。たとえ認めたくないとしても、真のニーズと社会からの圧力にもかかわらず、企業のサステナビリティは単に見栄えの良い見せかけだけのものになっていたり、さらに言えばグリーンウォッシングに陥る危険性をはらんでいる状況にあることは間違いない。そして、物事が正しい方向に進んでいないことを示すデータは山のようにある。

最も懐疑的な見方をする人は、10年ほど続いた「イノベーション劇場」(ビジネスに明確な影響を与えずに、革新的に見えることだけに資金が費やされるうわべだけの取り組み)が、企業が社会や環境に何ら影響を与えることなく「グリーン」に見えることだけに資金を費やす「ESG(環境、社会、ガバナンス)劇場」に徐々に置き換えられつつあるだけだと言うかもしれない。

しかし、世界中の企業や取締役会を擁護すると、ほとんどの企業にとってESG投資は単なるコストにしか見えないのだ。そのため、バランスシートの見栄えを悪くするだけのものに投資する動機はほとんどなくて当然だ。対応策は明白だ。ほとんど投資をせずに、持続可能性の課題を推進しているふりをするのだ。いかなる時でも、ガスタービン生産ラインの全面的な改修よりも、グリーンエネルギーに関するマーケティングキャンペーンをする方が安あがりだ。一例として、オーストラリア最大の石油・ガス会社の一つであるサントス社は、株主アクティビスト団体であるオーストラレーシア企業責任センター(ACCR)から、2020年度年次報告書における「クリーンエネルギー」の主張とネットゼロ計画に関して、誤解を招く、あるいは欺瞞的な行為を行ったとして非難されている(Fitzgerald, 2022年)。

文書で詳しく記述されたもう一つの例として、カンタス航空やヴァージン・オーストラリア航空を含む複数の航空会社が、カーボン・オフセット・プログラムに関してグリーンウォッシングの疑惑に直面したケースがあげられる。批評家たちは、航空会社はこれらのプログラムを使って、自分たちは通常のビジネス活動を継続しながら、排出量削減の責任を乗客に転嫁していると主張した(Cuff, 2021年)。

確かに、グリーンウォッシングの終焉は見えてきた。ESG報告の義務化や特定のESG要素に関する法整備によって誤情報は確実に防げる、という意見もあるかもしれない。しかし、規制は立法機関による外部からの施策に過ぎない、ということも確かである。適切なロビーイング力があり非常に創造的な弁護士がいれば、いかなるESG報告義務も通常のビジネス活動の妨げにはならないだろう。

したがって、ESGを定着させるには、社内からの推進力が必要である。そして企業が「ESG劇場」から脱却するためには、ESG投資と収益性の繋がりを見出すことが必要だ。なぜなら、認めたくないとしても、明確なROIがなければ企業は投資しないからだ。10年前のイノベーションも然り、今日のESGもまた然りだ。

しかし、持続可能性が自社の収益性を損なうものではないという、ESG投資と収益性のつながりを見つけるには、創造性とイノベーションが不可欠である。例えば、サーキュラー・エコノミーの取り組みには、抜本的な新ビジネスモデルの導入が要求される。

サステナビリティとイノベーション

ESGとイノベーションは互いに絡み合った二つの力、すなわちビジネスの未来を形作る力である。イノベーションの取り組みにおいてESG原則を優先する企業は、前向きな変化を推進するだけでなく、急速に変化するグローバル環境における競争優位性も確保していると言える。ESG主導のイノベーションの力を活用すれば、企業は喫緊の環境・社会課題に対処するソリューションを開拓し、持続可能な進歩という新たな時代を切り開くことができる。環境・社会問題への意識が高まるにつれ、企業はESG目標に沿った革新的ソリューションへの投資を増やさなければならなくなる。

ナイキは、環境に優しい素材に関するイノベーション、廃棄物の削減、公正な労働慣行の促進などを通じて、サステナビリティの実現に向けて大きな前進を遂げてきた。同社のサステナビリティへの取り組みは、ブランドイメージの向上だけでなく、環境意識の高い消費者の関心を引きつけ、売上と収益性の向上にもつながっている。しかし、「ESG革命」以前から続くナイキの革新的な精神も忘れてはならない。例えば、アップル社とのオープンイノベーションの取り組みを思い出してみよう。あるいは、限定版スニーカーやアパレルに特化したSNKRSアプリなど、新たな流通チャネルの実験にもナイキは取り組んできた。

IKEAも同様だ。近年、スウェーデン発の家具小売企業であるIKEAは、再生可能エネルギー、持続可能な調達、エネルギー効率化対策、革新的な新素材に多額の投資を行ってきた。同社の持続可能性への取り組みはコスト削減だけでなく、環境意識の高い顧客を惹きつけ、売上とブランドロイヤルティの向上にもつながっている。IKEAは、消費者が家具の組み立て工程に関与できる新しいビジネスモデルを業界で初めて導入した企業でもある。それに加えて、IKEAは現在、返品・修理サービスを提供している数少ない家具メーカーの一つであり、この新しいビジネスモデルは今後何年にもわたって業界に革命を起こす可能性を秘めている。

したがって、長年にわたりイノベーションの実践とイノベーション文化を熱心に築いてきた企業各社は、持続可能性を重視した未来を目指して活動していくと言ってもよいだろう。逆に、過去10年間でイノベーションを繰り返し実行可能かつ持続可能なプロセスとして確立できなかった企業、あるいはうわべだけのイノベーションの取り組み甘んじていた企業は、持続可能性に関しても最も苦戦する可能性が高いと思われる。イノベーションにROIを見出せなかったのと同様に、ESGにROIを見出せない企業は、手慣れた「劇場(見せかけのとりくみ)」に逆戻りしてしまうだろう。そのような企業においては、ESGは「ナイス・トゥ・ハブ(あったらよいね)」の、片手間の活動、コストセンター、あるいはせいぜい体裁を保つために行う必要がある活動とみなされるようになるだろう。

今日から即座に行動を起こす:イノベーションシステムの構築

もちろん、ESG要素を企業戦略に統合することの重要性は軽視できない。しかし、企業のリーダーはESGを新たな負担と捉えるのではなく、イノベーションの新たな道筋と捉えるべきだ。具体的なESG活動の確立に過度にこだわるのでなく、持続可能性を最優先に考えた強固なイノベーションシステムを育むことに焦点を当てるべきではないだろうか。

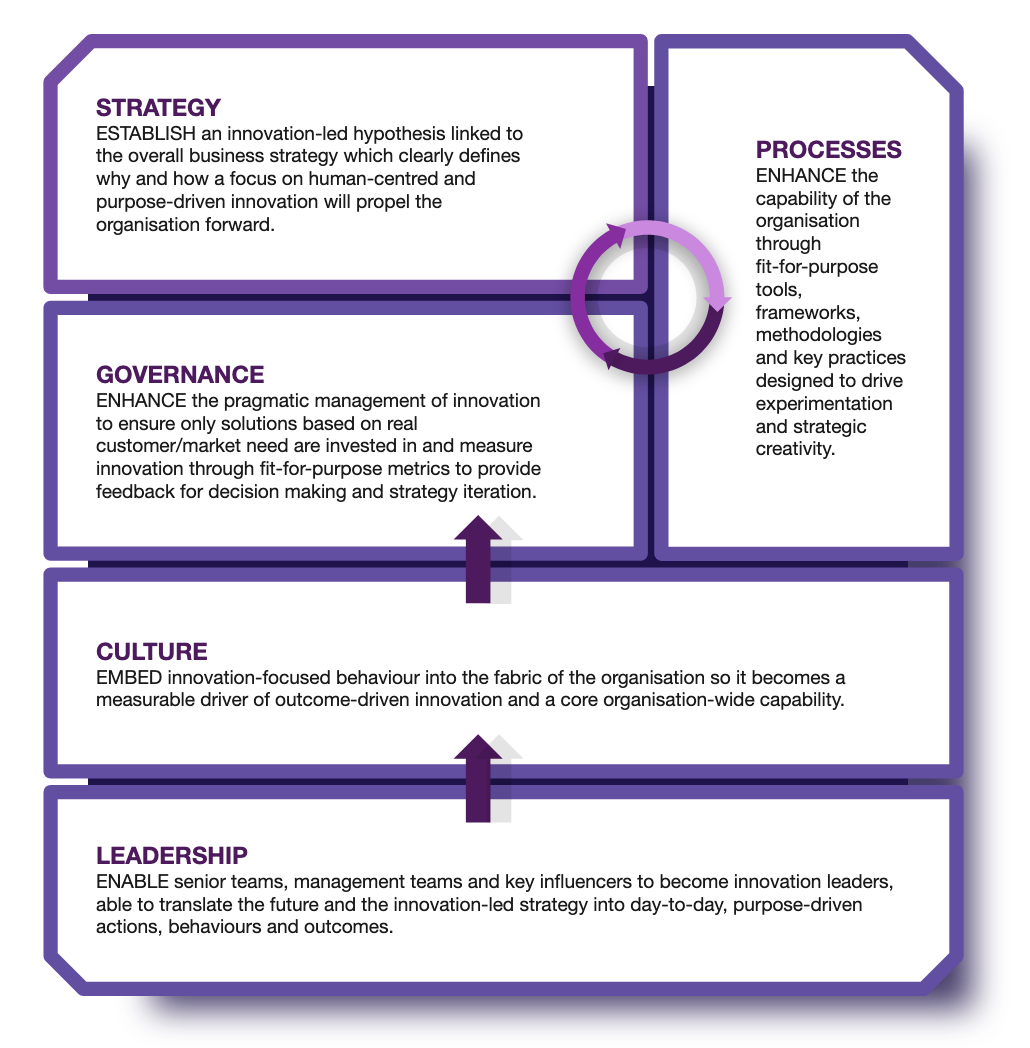

戦略:なぜイノベーションまたは人間中心でパーパス主導に集中することで組織が前進できるのか、およびその方法を明確に説明する、全体的なビジネス戦略にリンクされたイノベーション指向の仮説を確立する。

プロセス: 実験と戦略的な創造性を促進するために設計された、目的別ツール、フレームワーク、方法論、および主要な実践方法を通じて、組織全体の実践方法と実施能力を強化する。

ガバナンス: イノベーションの現実的な管理を強化して、実際の顧客/市場のニーズまたは目的に基づいたソリューションのみが開始されるようにし、意思決定と戦略修正を反復実施するのためのフィードバックを提供する。

文化: イノベーション重視の行動を組織構造に組み込み、それが結果主導型のイノベーションの測定可能な推進力となり、組織全体の中核的な能力となるようにする。

リーダーシップ: 上層部、各種管理部門、社内で影響力を持つ人々が、将来ビジョンとイノベーション主導の戦略を、パーパス主導の日々の活動、行動、成果に落とし込むことができるイノベーション・リーダーになれるようにする。

本質的には、戦略と現実的な実践、ガバナンス、組織文化、そして効果的なリーダーシップをシームレスに連携させるイノベーション・システムの構築が鍵となる。

うまく機能するイノベーション・エコシステムがあってこそ、企業は持続可能性と収益性のギャップを埋めることができるのだ。

これは、単にコンプライアンスや書類上の見栄えの問題ではない。持続可能性を組織の事業運営の中核に根付かせることで、イノベーションを促進し、社会に良いインパクトを与え、長期的な財務上の事業継続性を確実にすることが重要なのだ。

結論

ESGイノベーションの導入は、道徳的責務であるだけでなく、ビジネス上のメリットも生みだす。ESG原則を遵守する企業は、変化する市場動向や投資家の期待に対し、より強靭な対応力を発揮する。持続可能なイノベーションは、ブランドの評判を高め、責任ある投資家を惹きつけ、顧客ロイヤルティを育む。それだけでなく、ESG主導のイノベーションは、多くの場合、コスト効率の向上につながり、収益性を向上させると同時に、環境と社会への貢献も実現する。

環境への取り組みに関して、我々は絶望的だと感じているわけではない。しかし、真に適切な環境を実現したいのであれば、企業各社のイノベーションの能力を改めて見直す必要があるのかもしれない。

本ブログ記事は、BrightlineとThinker50より2024年6月に出版された英語書籍"Driving Sustainable Innovation"にダン・トマ氏が執筆した内容に基づいています。書籍については、こちらのリンクより購入いただけます。

いかがでしたでしょうか。弊社では、ダン・トマ氏が欧州企業向けに導入支援を進めているイノベーション・システムを日本企業にも普及させるべく活動しております。ご興味の方は是非お問い合わせください

次回のブログは「イノベーションポートフォリオの各種マッピング方法("Ways of Mapping Your Innovation Portfolio")」という、イノベーションポートフォリオを評価するための各種マッピング手法についてのお話です。

WRITER

- 渡邊 哲(わたなべ さとる)

-

株式会社マキシマイズ シニアパートナー

Japan Society of Norithern California日本事務所代表

早稲田大学 非常勤講師

東京大学工学部卒。米国Yale大学院修了。海外の有力ITやイノベーション手法の日本導入を専門とする。特に海外ベンチャー企業と日本の大手企業や団体との連携による新規事業創出に強みを持つ。三菱商事、シリコンバレーでのベンチャー投資業務等を経て現職。ビジネスモデル・ナビゲーター手法の啓蒙活動をはじめ、日本のイノベーションを促進するための各種事業を展開中。

「アントレプレナーの教科書」「ビジネスモデル・ナビゲーター」「イノベーションの攻略書」「DXナビゲーター」「イノベーション・アカウンティング」を共訳/監訳。