アルファベットの羅列をパートナーシップの実証工程に転換する("Turn Your Alphabet Soup into a Prove-Out Journey")

みなさんこんにちは。マキシマイズの渡邊です。今回も2025年末に発売予定の英語書籍『OPEN INNOVATION WORKS』の著者であるダイアナ・ジョセフ氏、ダン・トマ氏、及びエスター・ゴンス氏のブログ記事をご紹介します。

今回は、「アルファベットの羅列をパートナーシップの実証工程に転換する("Turn Your Alphabet Soup into a Prove-Out Journey")」という、スタートアップとのパートナーシップの実証工程における各種の用語や契約についてのお話です。では本文をお楽しみください。

アルファベットの羅列をパートナーシップの実証工程に転換する("Turn Your Alphabet Soup into a Prove-Out Journey")

2025年4月18日

ダイアナ・ジョセフ氏

アルファベットの羅列をパートナーシップの実証工程に転換する(書籍の著者であるダイアナ・ジョセフ氏、ダン・トマ氏、エスター・ゴンス氏が"OPEN INNOVATION WORKSウェブサイト"に掲載したブログ記事を、著者らの許可を得て翻訳、掲載しています)

「実証工程(プルーブ・アウト・ジャーニー)」という言葉を聞いたことがありますか?実は私たちも、『Open Innovation Works』を執筆するまでは知りませんでした。重要なオープンイノベーションのエンジンの一つが、世の中で認知されず、十分に活用もされていなかったのです。そこで、私たちはそれに「実証工程(プルーブ・アウト・ジャーニー)」という名前を付けました。

大規模な組織では、外部連携に関して実にさまざまな略語の契約が登場することが知られています。その一部をアルファベット順にご紹介すると次のようになります(詳細は後述します)。JDA、JRA、JV、LOI、M&A、MTA、MOU、NDA、POC、パイロット、SAFE、SiPA、さらに直接販売契約やライセンス契約など、他にも多くの形式があります。

一般的なビジネス慣行として、大規模な組織は潜在的なパートナーと数回話し合いを行い、その状況に応じて、どの契約を締結するかを両者で決定します。契約条件が履行されると、相手先とのパートナーシップはいったん終了します(ただし、その後に新たな提携が行われる可能性を否定するものではありません)。

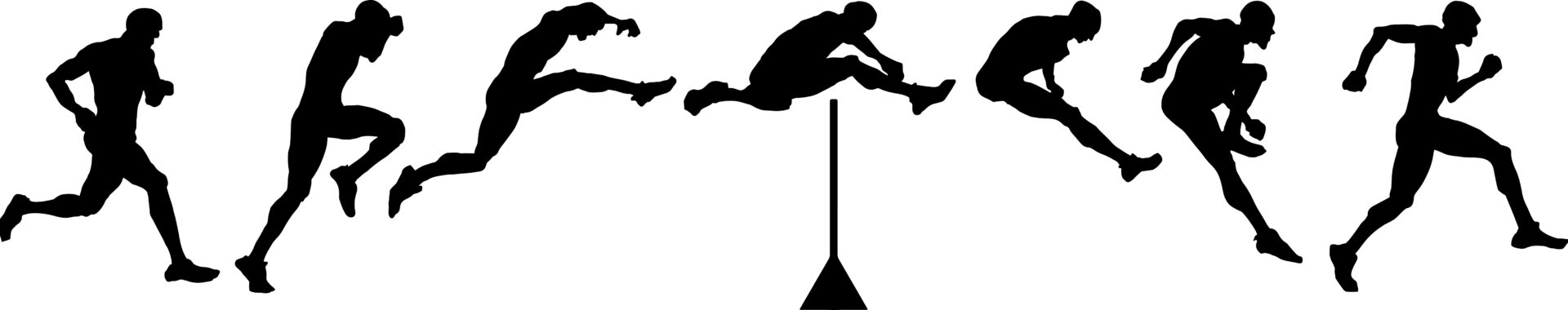

パートナーシップに関する優れたリーダーは、一連の契約を「一つながりの鎖」として意図的に計画します。これこそが、私たちが「実証工程(プルーブ・アウト・ジャーニー)」と呼んでいるものです。たとえば、次のような流れになります。

「最初の打ち合わせで興味を持ち、まずはNDA(秘密保持契約)から始めました。NDAのもとで得た情報に十分な魅力があれば、次はMTA(材料移転契約)を使ってテストを行います。提供された材料が当社の要件を満たせば、次にPOC(概念実証)を社内で実施し、自社の技術とどのように統合できるかを検証します。うまくいけば、次はJDA(共同開発契約)を通じて、実際の市場でのパイロットテストに向けた開発を進めます。パイロットテストでは、実際の市場の反応を見ながら、両社で協力してプロジェクトを進めます。市場から好意的な反応が得られれば、合弁会社(JV)の設立が視野に入ってくるかもしれません。そして最終的には、大企業側がM&A(合併・買収)を通じてパートナー企業を買収する、という展開になる可能性もあります。」

合意の連鎖:もし → ならば、もし → ならば、もし → ならば。

重要なのは、この一連の工程をあらかじめ頭の中でイメージしておくことです。それぞれの合意の成果物と目標は、科学的手法を参考にしたステージゲート型のプロセスとして設計されています。つまり、一つひとつのハードルを順番にクリアしていくという考え方です。たとえば、MTA(材料移転契約)は、POC(概念実証)が成功するかどうかという仮説を検証するための証拠を得ることを目的に設計されています。POCは、パイロットテストが成功するかどうかという仮説を検証するための証拠を得ることを目的に設計されています。このようにして、工程の各段階で仮説の連鎖を一つずつ検証しながら先へと進んでいくのです。

一部の組織では、勘と経験をもとにこれを実践しています。この概念に名前を付けることで、工程の全体像を理解し、評価できるようになります。

実証工程を実際に機能させるためには、パートナーシップを担当するチームの評価基準を見直す必要があります。パートナーシップの数に応じて報酬が支払われている場合、量は確保できても質が伴わない可能性があります。一方で、各契約の成功に対して報酬が与えられる場合、狭い範囲に絞られた低リスクで質の高い成果は得られるかもしれませんが、そこから得られる新たな学びは限定的かもしれません。あるいは御社では、綿密に設計された仮説の連鎖を、一つひとつ丁寧に検証または否定していくことに成功した場合に報酬が支払われているでしょうか?

検討すべき仮説には、少なくとも次の3つの種類があります。

- テクノロジー:この技術は本当に機能するかどうか

- ビジネス:収益を生み出せる可能性があるかどうか

- 対人関係:この相手と本当に一緒に仕事をしたいと思えるかどうか

最後にひとつ重要な点をお伝えします。パートナーに(おそらく)長い道のりを一緒に歩んでもらうのであれば、その工程を十分に楽しんでもらい、歩み続けてもらえるようにすることが大切です。つまり、大切なのはバランスです。創業者にとって親しみやすい姿勢を保ちつつも、自社のスタンスや一線はしっかり守ることが重要なのです。

| 契約の種類 | 契約締結の前提となる仮説 | パートナーがあなたとの道のりを共にし続けられるようにするための工夫。 |

|---|---|---|

| 初回ミーティング | パートナーは、社内パイプラインとの潜在的な重複について社内調査が必要となる NDA (秘密保持契約) に署名するために必要な、かなり大規模な社内調査を行うだけの説得力のあるストーリーを持っている。 | 連絡が取れる状態にしておくこと(不在の場合は、あらかじめその旨を伝えておきましょう)。 次に進めるステップについては、あらかじめ正直に伝えること(例:NDAに署名できない場合は、すぐにそのことを伝えることで、パートナーに受け入れてもらうか、不適格と判断してもらい、双方の時間を無駄にしないようにします)。 |

| NDA (守秘義務契約) | テクノロジーは、テストできる適切な技術成熟度レベル (TRL) に達している。 パートナーの公開情報と非公開情報が適切に網羅されている。 |

NDA に署名するまでに、社内でどのような手続きが必要か、そしてそれにどれくらいの時間がかかるのかについて、適切な期待値を設定しておきましょう。 |

| MTA (材料移転契約) | パートナーからの提供物には、既知の問題を解決するのに適した特性、または調査する価値があるほど十分に近しい特性がある。 パートナーは信頼性が高く、信頼でき、期限を守り、適切な成果物を得られる。 |

提供物にかかるコストや、それを作成するために必要な時間やリソースに対して適切な対価を支払いましょう。 提供物のテスト結果については、フィードバックを行いましょう。 そして、あなた自身も信頼できる誠実な存在であることが求められます。 |

| POC (概念実証) | パートナーの提供物は、自社の研究部門のテクノロジースタックに適合する。 協業相手との共同作業はスムーズかつ透明性が高く、生産的である。 |

可能な限り、スペースや設備、メンタリングなどの現物によるサポートを提供しましょう。 ご自身も透明性を保ち、生産的に行動することが大切です。たとえ対応に時間がかかる場合でも、頻繁にコミュニケーションを取るようにしましょう。 |

| JDA (共同開発契約)あるいはJRA (共同研究契約) | 両者の技術の組み合わせは現実世界で機能する。科学技術に関する疑問点を解決可能である。 協業相手との連携は、追求すべき不確実性を探りつつ、うまく機能し続けている。 |

同上 |

| パイロット | 両者の技術を組み合わせたソリューションは、顧客にとって価値のあるものである。 協業相手は、ビジネス面において成熟しており、戦略的である。 |

同上 |

| 最終ゴール:ライセンス契約あるいはM&A | 技術的価値およびビジネス的価値が、コミットメントを正当化するものである。 協業相手として望ましい存在である。 |

価値の算定は公明正大に行いましょう。 |

進むべき走行ルートにはさまざまな選択肢がありますが、基本路線は変わりません。つまり、明確な意図をもって各種の合意事項を順序だてて設計し、進みながら一つひとつ検証を続け、最終的な成功を目指して工程を進めていくのです。

いかがでしたでしょうか。弊社では、シリコンバレーや欧州のスタートアップとのアライアンスによるオープンイノベーションの支援サービスである「テクノロジーソーシング」サービスを日本企業向けに提供しております。ご興味の方は是非お問い合わせください。

次回のブログは「革新を起こしたいなら、「ノー」と言うことを学ぼう("If You Want To Innovate, Learn To Say “No”If You Want To Innovate, Learn To Say “No”")」という、イノベーションの対象を絞り込むことの重要性についてのお話です。

WRITER

- 渡邊 哲(わたなべ さとる)

-

株式会社マキシマイズ シニアパートナー

Japan Society of Norithern California日本事務所代表

早稲田大学 非常勤講師

東京大学工学部卒。米国Yale大学院修了。海外の有力ITやイノベーション手法の日本導入を専門とする。特に海外ベンチャー企業と日本の大手企業や団体との連携による新規事業創出に強みを持つ。三菱商事、シリコンバレーでのベンチャー投資業務等を経て現職。ビジネスモデル・ナビゲーター手法の啓蒙活動をはじめ、日本のイノベーションを促進するための各種事業を展開中。

「アントレプレナーの教科書」「ビジネスモデル・ナビゲーター」「イノベーションの攻略書」「DXナビゲーター」「イノベーション・アカウンティング」を共訳/監訳。