イノベーションポートフォリオの各種マッピング方法("Ways of Mapping Your Innovation Portfolio")

みなさんこんにちは。マキシマイズの渡邊です。今回も書籍『イノベーションの攻略書(原題:The Corporate Startup)』、『イノベーション・アカウンティング(原題:The Innovation Accounting)』の著者であるダントマ氏のブログ記事をご紹介します。

今回は、「イノベーションポートフォリオの各種マッピング方法("Ways of Mapping Your Innovation Portfolio")」という、イノベーションポートフォリオを評価するための各種マッピング手法についてのお話です。では本文をお楽しみください。

イノベーションポートフォリオの各種マッピング方法("Ways of Mapping Your Innovation Portfolio")

2024年10月9日

ダン・トマ氏

イノベーションポートフォリオの各種マッピング方法

(ダン・トマ氏が"OUTCOME社ウェブサイト"に掲載したブログ記事を、本人の許可を得て翻訳、掲載しています)

企業はしばしば、取り組みの優先順位付けにおいて単一の視点に頼るという落とし穴に陥いる。例えば、リスクが最も低く、EBITDAインパクトが最も高い取り組みにのみ焦点を当ててしまうことがある。このアプローチは現実的に思えるかもしれないが、多くの場合、ポートフォリオのバランスが崩れ、より大胆で変革的な機会よりも漸進的なイノベーションが優先されてしまう。その結果、企業は将来的に市場の破壊への対応に弱みを抱えるリスクがある。

こうした落とし穴に陥るのを避けるためには、取り組みの優先順位付けにおいて、複数の分析手法(つまり、複数の視点)を組み合わせることが不可欠である。そのために採用する各種の手法は、常に企業の包括的な戦略意図を反映したものであるべきだ。例えば、企業が2030年までに収益の50%を現在は未進出の市場から創出することを目指している場合、市場タイプ分析を怠ることは重大な見落としとなる。

新規事業のポートフォリオを分析する方法は多数存在する。重要なのは、企業がイノベーション主導の成長を通じて達成したい目標と密接に結びついた視点を選択することだ。では、どのような視点を検討すべきなのか?実際の現場で最もうまく機能する方法をいくつか見ていきたい。

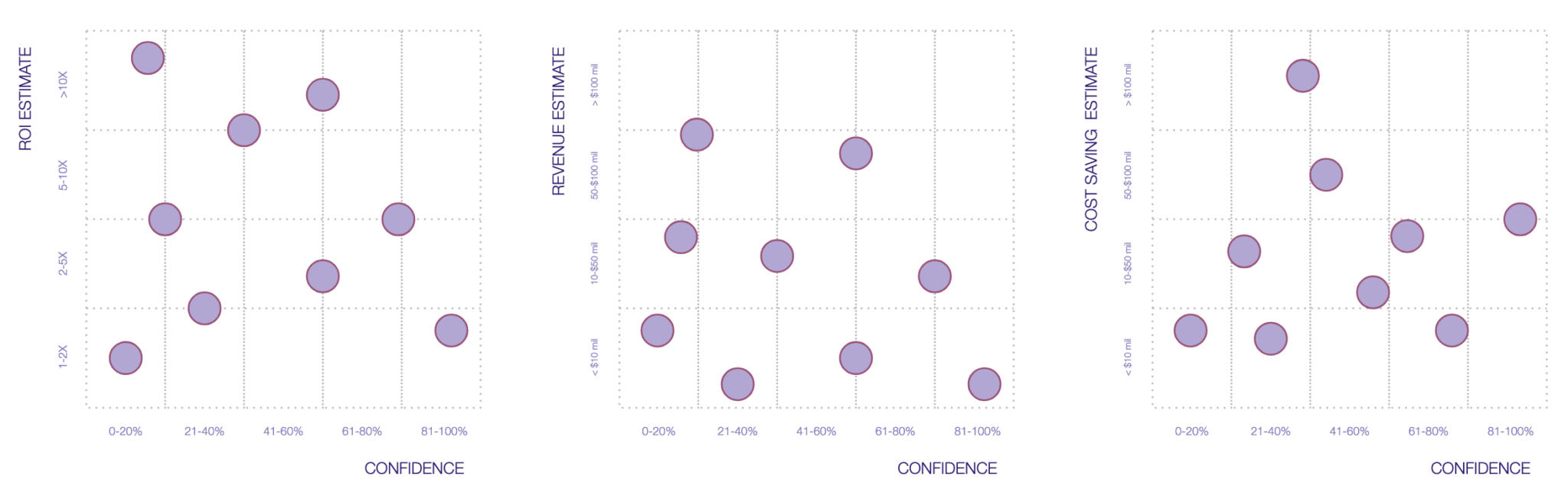

「信頼/リスク」ポートフォリオ・ビュー

これらのビューは、新たな成長施策の潜在的なメリットと比較しながら、残存するリスクを評価する上で極めて有効である。このフレームワークを使えば、リーダーは売上成長、運用コストの最適化、ROIへの影響を評価することができ、効果的にリスクとリターンのバランスを取る戦略的な意思決定が促進される。

このビューは、新たな成長施策の潜在的なメリットとの比較において、残存リスクを評価する上で非常に有効である。このフレームワークにより、リーダーは売上高成長、運用コストの最適化、そしてROIへの影響を評価し、リスクとリターンのバランスを効果的に取る戦略的意思決定を促進できる。

- 信頼度またはリスク別の収益ポテンシャル

- 信頼度またはリスク別のコスト削減ポテンシャル(該当する場合)

- 信頼度またはリスク別のROIポテンシャル

このビューはモンテカルロシミュレーションの適用と非常に相性がよく、ポートフォリオの各プロジェクトごとに収益創出、コスト削減、またはROIの最も現実的な可能性を評価できる。その評価に基づき、経営陣はプロジェクトの優先順位付けを行うことができる。例えば、たとえリターンがそれほど期待できるものでなくても、最も信頼度の高いプロジェクトを選択する、あるいは、企業がより高いリスク許容度を持っている場合は、より高いリターンが見込める高リスクのプロジェクトを選択するなどだ。

さらに、この視点はプロジェクトチームとの会話のきっかけとしても最適であり、自信を高め、リスクを軽減する方法についての議論を促す。つまり、どのプロジェクトに投資してすぐに規模を拡大すべきか、またどのプロジェクトをさらにリスク軽減する必要があるか、といった判断する際に、この視点は非常に役立つ。

「信頼/リスク」ポートフォリオ・ビュー

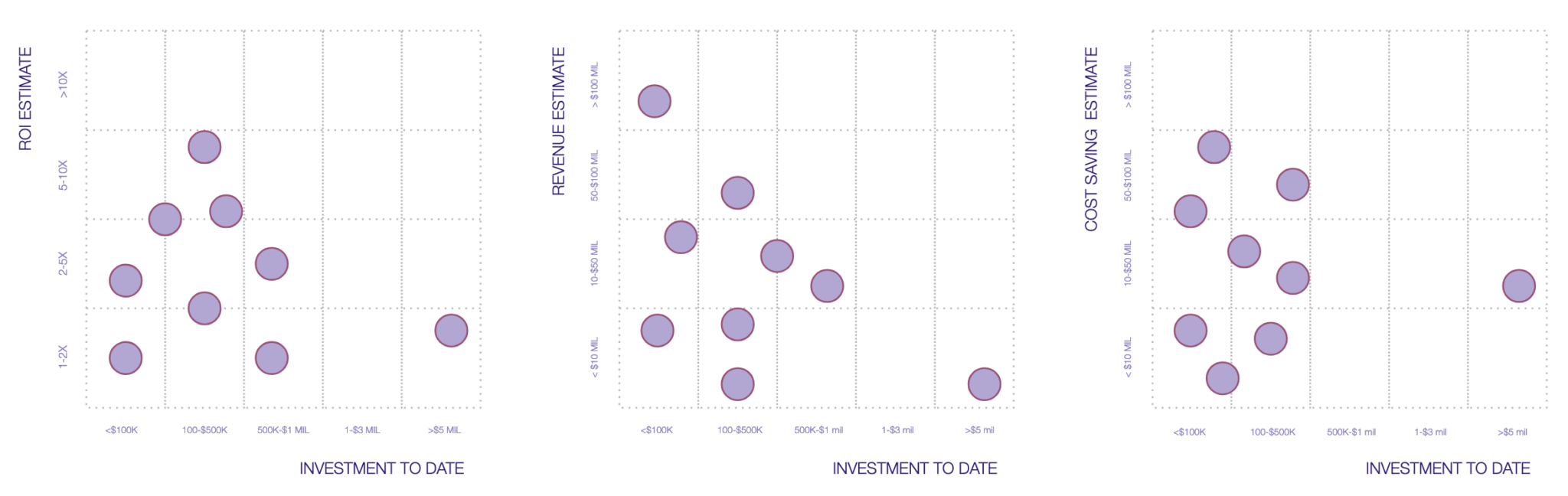

「累計投資」ポートフォリオ・ビュー

これらのビューは、ポートフォリオの様々な項目(プロジェクトまたはベンチャー)にどれだけの投資が行われてきたかを、それらの将来の潜在的収益と比較して示すのに最適である。この視点によって、既に行われた投資に対する潜在的な上昇余地が明確に示されるため、サンクコストバイアスに対処するのにも役立つ。

このビューにおいて、ポートフォリオを評価する最も一般的な方法は次のとおりである。

- 潜在的収益別の累積投資

- 潜在的ROI別の累積投資

- 潜在的コスト削減別の累積投資(該当する場合)

前述の各レンズの場合と同様に、潜在的な上昇余地についてより適切に議論するために、モンテカルロシミュレーションの使用をお勧めする。

「累計投資」ポートフォリオ・ビュー

「累計FTE投資」ポートフォリオ・ビュー

これらの一連のビューは前述のものとよく似ているが、累積投資を金銭的な観点から評価するのではなく、これまでに投資された労力(フルタイム従業員数(FTE)換算)に基づいてポートフォリオを評価する。このビューを用いたポートフォリオの代表的な分類方法は、以下のとおりである。

- 収益ポテンシャル別の累積FTE投資

- ROIポテンシャル別の累積FTE投資

- コスト削減ポテンシャル別の累積FTE投資

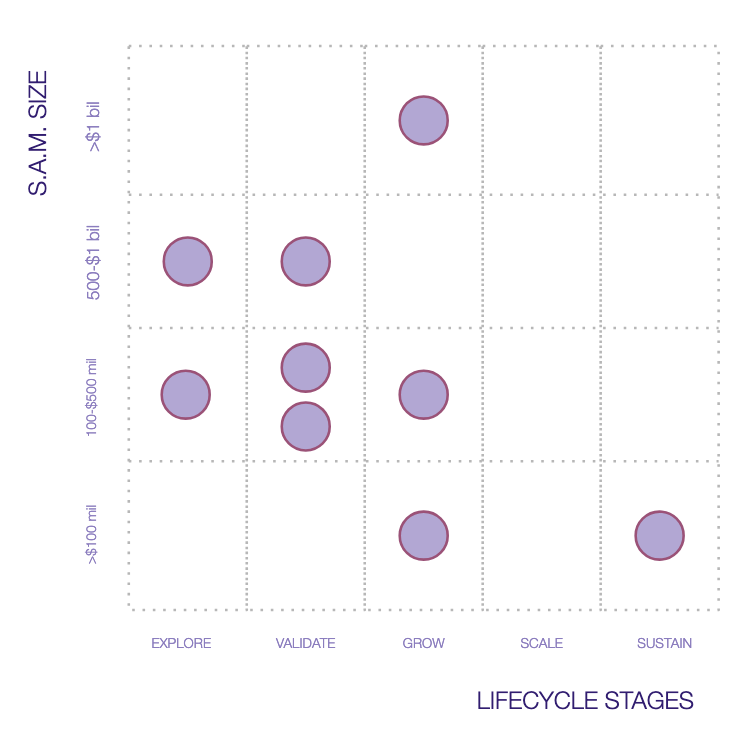

サービス提供可能な市場規模(SAM)別ポートフォリオ・ビュー

このポートフォリオビューでは、企業の事業アイデアと製品ライフサイクル フレームワークに基づいて、各プロジェクトが現在の開発段階において対象とする市場の規模を明確に把握できる。

実際の利用方法としては、企業ごとに「成熟度ステージ」軸を、「累計FTE投資」、「累計投資」、あるいは「信頼度」など、自社の目標に適した他の指標に置き換えて使用している。

サービス提供可能な市場規模(SAM)別ポートフォリオ・ビュー

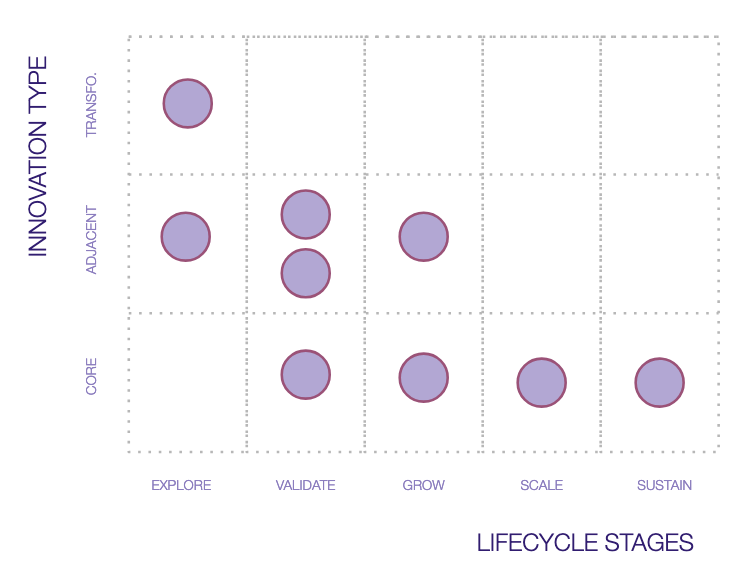

イノベーションの種類別ポートフォリオビュー

これは、企業のイノベーション・ポートフォリオ分析において最も広く用いられているアプローチの一つである。その主な理由は、企業が直面する潜在的なディスラプションのリスクを明確に可視化できる点にある。

このポートフォリオビューは、一方の軸で各項目をイノベーションの種類(コア/隣接/変革)で分類し、他方の軸で企業のアイデアまたは製品ライフサイクルに基づく成熟度を示す。

なお、場合によっては、コア/隣接/変革という分類を、自社の状況により適した別の分類に置き換えることを推奨する。例えば、プロダクト、プロセス、ビジネスモデル、顧客体験などの切り口でイノベーションを分類する方法がある。

イノベーションの種類別ポートフォリオビュー

結論

イノベーション主導の成長においては、最終的に自社にとって何が最も重要かを見極め、どの視点を採用し、どの視点を切り捨てるかを判断する必要がある。自社のイノベーション・ポートフォリオで将来何を達成したいのかによって、ある視点の重要性は自ずと他の視点より高くなる。また、ここで示した視点は、ポートフォリオを評価する上での最も一般的な方法に過ぎない。自社の状況に応じて、より目的に適した独自の視点を設定することも当然あり得る。

どのポートフォリオビューを使用するかについての議論は、次の二つの重要ポイントに集約される。一つは会社の戦略的方向性を理解すること。もう一つはこれらの取り組みの予算を管理する利害関係者との合意を形成することである。

ポートフォリオ・マッピングの本質は、目的達成のための手段として活用することであり、単なる学術的・理論的な演習ではない。多くの場合、その目的は、効果的なリソース配分と自社が特定した「ギャップ」における将来の事業成長を促進するための新規施策の立ち上げである。

Outcome社のポートフォリオ管理およびイノベーション会計のプラットフォームであるSATORIを使えば、ポートフォリオ管理を自動化し、10種類以上の視点を通してポートフォリオを可視化することが可能となります。

本ブログ記事は、もともとCorporate Startupのブログに掲載されたものです。

いかがでしたでしょうか。弊社では、ダン・トマ氏が欧州企業向けに導入支援を進めているイノベーション・システムを日本企業にも普及させるべく活動しております。ご興味の方は是非お問い合わせください

次回のブログは「適切なイノベーションポートフォリオの構築("Building the Right Innovation Portfolio")」という、イノベーション投資のリソース配分についてのお話です。

WRITER

- 渡邊 哲(わたなべ さとる)

-

株式会社マキシマイズ シニアパートナー

Japan Society of Norithern California日本事務所代表

早稲田大学 非常勤講師

東京大学工学部卒。米国Yale大学院修了。海外の有力ITやイノベーション手法の日本導入を専門とする。特に海外ベンチャー企業と日本の大手企業や団体との連携による新規事業創出に強みを持つ。三菱商事、シリコンバレーでのベンチャー投資業務等を経て現職。ビジネスモデル・ナビゲーター手法の啓蒙活動をはじめ、日本のイノベーションを促進するための各種事業を展開中。

「アントレプレナーの教科書」「ビジネスモデル・ナビゲーター」「イノベーションの攻略書」「DXナビゲーター」「イノベーション・アカウンティング」を共訳/監訳。