ビジネスモデル・イノベーション入門編 - パート3:成功するビジネスモデルを生み出す方法("Business Model Innovation Basics Series - Part 3: How to create successful business models")

みなさんこんにちは。マキシマイズの渡邊です。今回も、既存事業を持つ大企業がシリコンバレーのスタートアップに負けない画期的な新規事業を創造するために、インダストリー4.0の一環としてスイスで開発された手法である『ビジネスモデル・ナビゲーター』開発元BMI Lab社のブログを皆さんにご紹介します(※BMIとはBusiness Model Innovation:ビジネスモデル・イノベーションの略です)。

今回のブログは「ビジネスモデル・イノベーション入門編 - パート3:成功するビジネスモデルを生み出す方法("Business Model Innovation Basics Series - Part 3: How to create successful business models")」という、ビジネスモデルのアイデア創造プロセスについてのお話しです。では本文をお楽しみください。

ビジネスモデル・イノベーション入門編 - パート3:成功するビジネスモデルを生み出す方法("Business Model Innovation Basics Series - Part 3: How to create successful business models")

2022年8月10日

ビジネスモデル・イノベーション入門編 - パート3:成功するビジネスモデルを生み出す方法(BMI Lab社ウェブサイトのブログ記事を、同社の許可を得て翻訳、掲載しています)

成功するビジネスモデルの設計は、芸術ではなく職人技である。すなわち、適切な方法論、道具、思考様式が整っていれば、ビジネスモデルを体系的に革新できるのだ。そして方法論こそが、ビジネスモデルイノベーションのプロセスにおける重要な成功要因となる。

今回のブログ記事では、ザンクトガレン大学のガスマン教授とそのチームが開発し、B2C、B2Bを問わずさまざまな企業で成功裏に活用されている「ビジネスモデル・ナビゲーター」手法について、簡単にご紹介したい。この手法を活用する企業では、ビジネスモデル・プロジェクトとして投資が行われるが、企業によっては最大数千万ドル規模の投資が行われている。

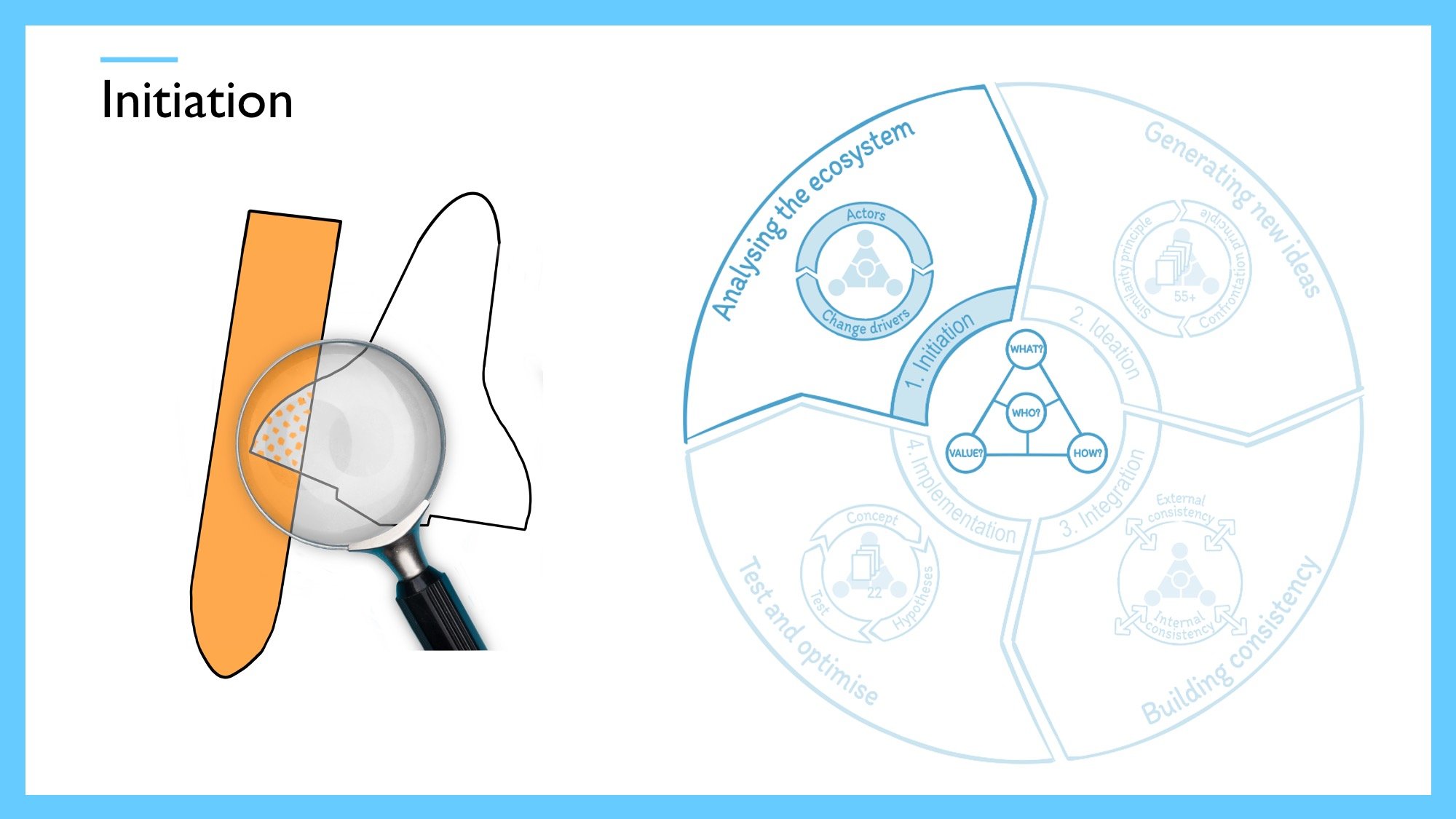

ステップ1:現状分析 – プロジェクト開始の準備

現状分析フェーズでは、ビジネスモデルのエコシステム全体を、先を見据えて包括的に分析する。そのために、自社のビジネスモデルと、それに関わる関係者との相互作用を含めて記述する。さらに、事業環境についても「360度の全方位視点」で捉えて記述する。このプロセスにおいては、事業エコシステム・マップが有用なツールであることが実証されている。

自社独自のビジネスモデルや業界の論理を明確に可視化するには、十分な時間が必要であり、非常に複雑な作業である。そのため、この作業は部門横断的かつ機能横断的なチームによって実施されるべきである。さらに、このプロセスを通じて、ビジネスモデルという思考法に対する理解や慣れを深めることもできる。理想的には、業界外の第三者にも参加してもらうのが望ましい。というのも、ビジネスモデルイノベーションは、往々にして既存の業界や企業の論理からの脱却を意味するからである。

このフェーズの最終的な目的は、現在のビジネスモデルと、それを取り巻くエコシステム環境の動作原理を深く理解することにある。

成功要因

- 柔軟な思考を持つメンバーを、部門横断的にチームに加えること。業界外の人材を巻き込むことで、固定観念にとらわれない発想が促進される。

- 支配的な業界の常識を乗り越えること。「このやり方は昔から業界でうまくいっている」といった発言は禁句である。代わりに、演習として自社の「倒産記者会見」を行うことで、過去の成功体験や慣習から脱却できる。「なぜこの会社は潰れてしまったのか?」と問いかけるこの演習は非常に効果的であり、マッキンゼーも、変革プロジェクトで個人のマインドセットの壁を取り払う手法として頻繁に用いて成功を収めている。

- 事業「エコシステム・マップ」などのフレームワークやツールを活用する。

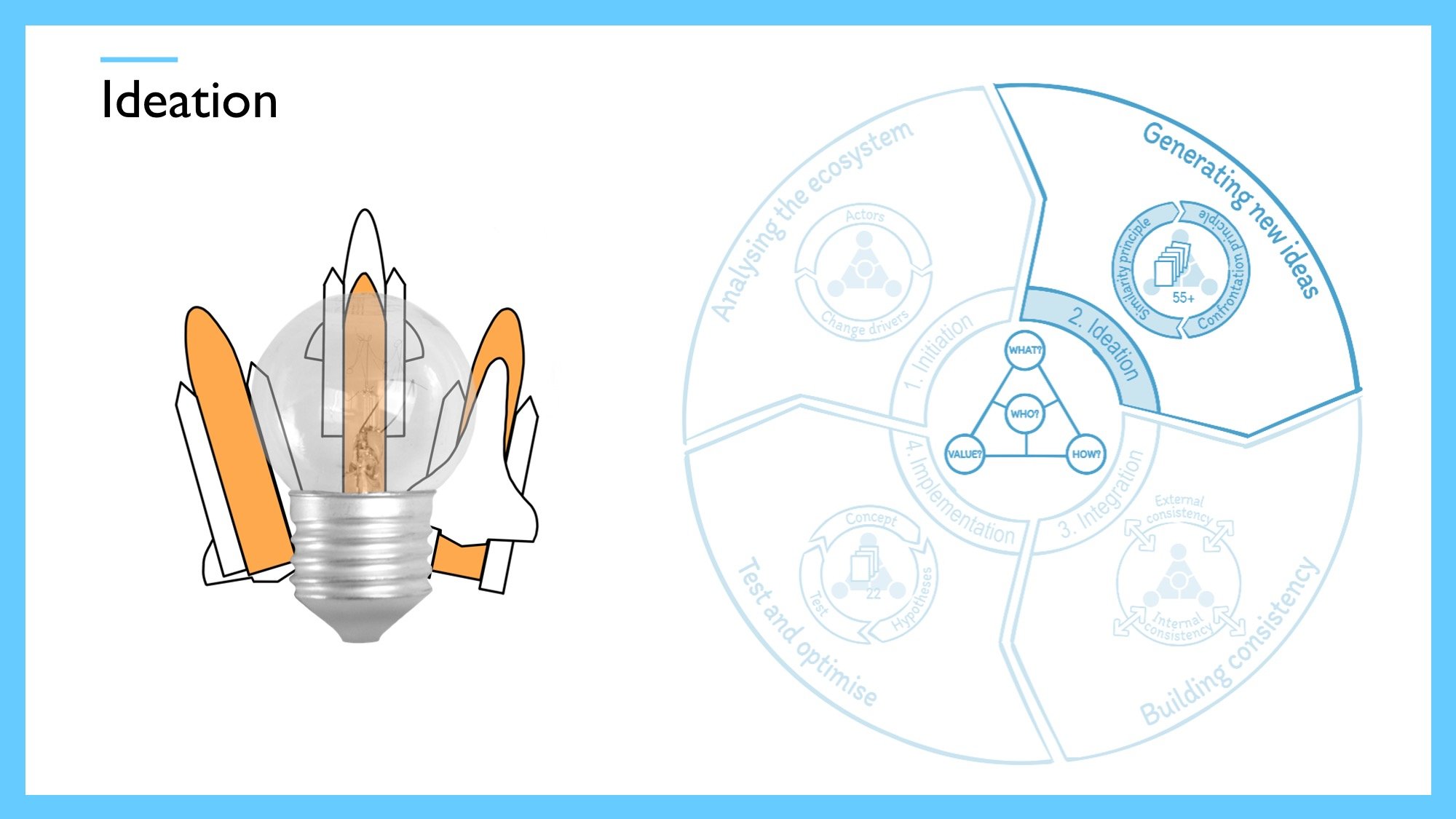

ステップ 2: アイデア創出 – 新たな方向性へ

アイデア創出フェーズでは、通常ワークショップ形式で、将来的なビジネスモデルイノベーションに向けたアイデアを展開していく。前段の現状分析フェーズの結果から、すでに新しいビジネスモデル・コンセプトの可能性が見えてきていることも多くある。ビジネスモデルイノベーションの出発点となり得る要素は、具体的な顧客課題、新たなテクノロジー、あるいは潜在的な価値創出の可能性など、非常に多岐にわたる。

斬新なアイデアでアイデア創出ワークショップを充実させるためのゲームチェンジャーとして機能するのが、55種類以上の基本的なビジネスモデルパターンを整理したパターンカードである。このカードには、他業界のベストプラクティスに基づいた各種のパターンが記載されており、発想のヒントとなるだけでなく、業界に根付いた支配的な思考の枠組みを打ち破る手助けとなる。ビジネスモデルを革新するたびに、毎回「車輪の再発明」をする必要はない。調査によれば、新しいビジネスモデルの90%は、既存のアイデア、コンセプト、テクノロジーを再構成したものだとされている。

自社の現状にパターンを適用・変換していくプロセスを、我々は「パターンをぶつける」と呼んでいる。パターンの適用方法には、「類似の原則」と「対極の原則」の2つがある。「類似の原則」では、自社と類似した業界で頻繁に見られる6~8個のパターンを抽出し、自社のビジネスモデルに転用する。一方、「対極の原則」では、自社業界の基本的なロジックとは大きく異なり、まったく異なる業界でよく見られる6~8個のパターンを抽出し、それを自社のビジネスモデルに転用する。

参加者は通常3~5人のグループに分かれ、パターンを特定の状況に適用するとビジネスモデルがどのように変化するかを自問する。一見すると、カードは問題とは無関係に思えるかもしれないが、結果は非常に驚くべきものとなるはずだ。たとえば、ある例では、サブスクリプション・パターンを機械メーカーのビジネスモデルに適合させるというタスクから、需要の高いプラントオペレーターをトレーニングして顧客にリースするというアイデアが生まれた。このコンセプトは実際に実行され、会社の売上に貢献すると同時に、顧客とのつながりを強化することにつながった。そしてこの経験が、新しいビジネスモデルについてさらに考える理由となった。ワークショップ中に生み出された多数のアイデアを構造化して分類するために、事業機会マップが用意されている。

参加者は通常3~5人のグループに分かれ、それぞれのパターンを自分たちの状況に当てはめたとき、ビジネスモデルがどのように変化するかを考える。

一見すると、カードは目の前の課題とは無関係に思えるかもしれないが、得られる結果は非常に驚くべきものとなるはずだ。たとえば、ある事例では、サブスクリプション・パターンを機械メーカーのビジネスモデルに適用するという課題から、「需要の高いプラントオペレーターを育成し、顧客にリースする」というアイデアが生まれた。このコンセプトは実際に導入され、企業の売上に貢献すると同時に、顧客との関係を強化することにもつながった。同社の取り組みの背景には、顧客との関係強化を目的とした新しいビジネスモデルを模索するという課題意識があったため、新たな事業が有効に機能した。

ワークショップ中に生み出された多くのアイデアを整理・分類する際には、我々の「事業機会マップ」が有用だ。

成功要因

- 自社に近いパターンだけでなく、あえて自社とはかけ離れたパターンにも挑戦してみること。たとえば、ある自動車部品業界の一次サプライヤーに対して、「もしマクドナルドがあなたのビジネスを運営するとしたら、どのように変わるか?」という問いを投げかけたところ、想定外の発見につながった。マクドナルドでは、接客カウンターの従業員がわずか30分の導入研修を受けるだけで、即戦力として業務を遂行できる。この事例を通じて、その自動車部品サプライヤーは、業務の複雑さを削減することでまったく新しいビジネスモデルが生まれ、同時に学習のスピードも飛躍的に向上することを学んだのだ。

- 根気強く挑戦し続けること。一見すると、業界の外部から何かを学ぶのは不可能に思えるかもしれない。特に、既存の業界で豊富な経験を持つ人ほど、業界の常識を打ち破ることは容易でない。

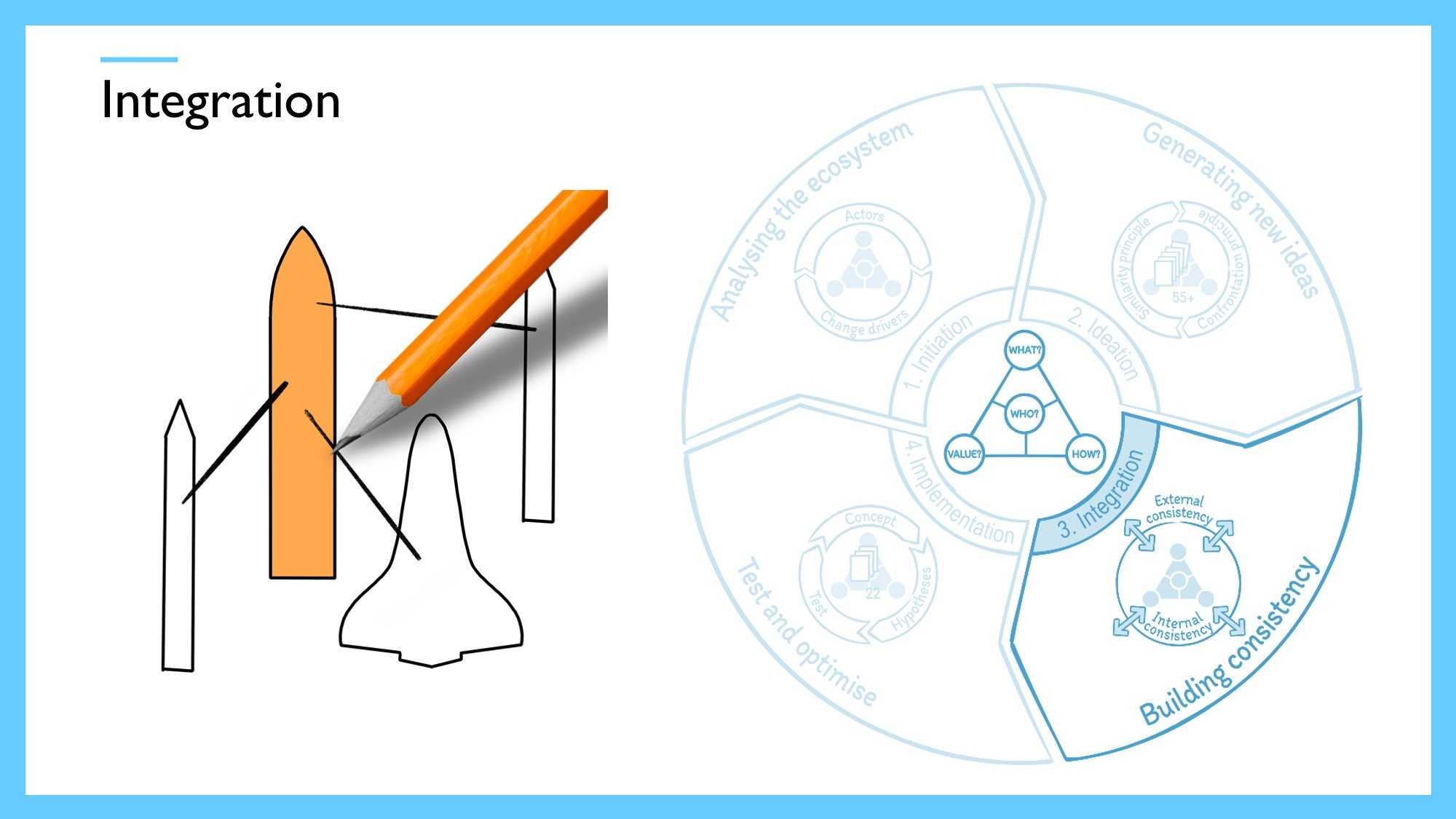

ステップ 3:事業設計 – 全体像を完成させる

基本的に、企業がすぐに実行できるほど明確なアイデアが最初から生まれることはない。アイデア創出フェーズで数多くのビジネスモデル・イノベーションの可能性が浮かび上がった後、これらを統合し、一貫性のあるビジネスモデルへとまとめ上げる。

最初のステップは、BMIアイデアシートまたはビジネスモデルキャンバスを使用して、アイデアの全体像を4つの側面から整理することだ。ビジネスモデルのコンセプトが策定されたら、前提となる想定を明確にし、ビジネスロジックを理解し、新しいビジネスモデルの収益性の可能性を評価することで、外部および内部の一貫性を確認する。

このフェーズでは、本格的なビジネスケースを作成して複雑にするのではなく、収益逆算ツールを活用し、価格、市場規模、潜在的なコストを迅速に評価することが重要だ。ビジネスモデルのコンセプトをさらに精査するのに時間をかけすぎる前に、まずは顧客と提供価値に関する最も重要な前提を整理し、定性的なインタビューを実施して検証することを優先してほしい。

インタビューで得た貴重な洞察をもとに、事業アイデアが想定している問題とソリューションの適合性(プロブレム・ソリューション・フィット)を確認し、それに応じてビジネスモデルを調整しよう。顧客にとって価値があり、かつ財務的にも成り立つ提案ができたと判断したら、実装に着手する段階となる。

成功要因

- ビジネスモデルの詳細に時間をかけすぎないこと:この段階で書き出した内容のほとんどは、最初の現実検証を経て変更されることになる。

- 想定をもとに考えること:集めた情報のほとんどは市場でまだ証明されていないので、それが実証済みであるかのように行動しないこと。

- できるだけ早く潜在顧客にアプローチすること:顧客のフィードバックによって、誰も望んでいないソリューションに多額の費用をかけることを防げるからだ。

- フィードバックを活かすこと:得られたフィードバックを基に事業の方向性を柔軟に調整し、自分のアイデアに固執しないようにする。

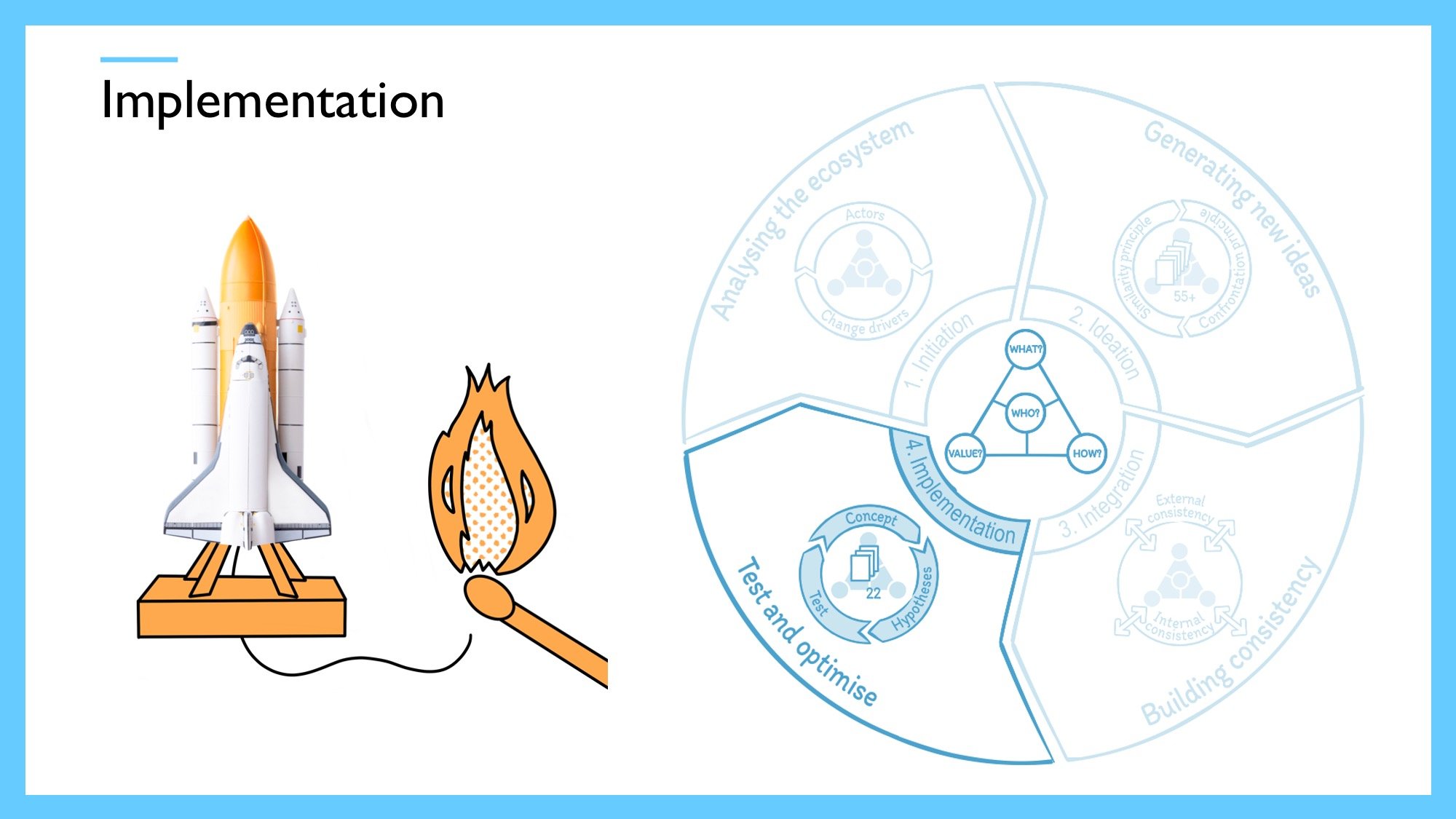

ステップ 4: 実装 – 新たなビジネスモデルを実現させる

新たなビジネスモデルの実装は、常に反復的なプロセスである。基本原則は、ビジネスモデルのさまざまな側面を段階的にテストし、新たなソリューションを少しずつ市場に投入することだ。ビジネスモデルの前提となる想定や仮説を検証するためには、必要最小限の製品(MVP)などのプロトタイプを活用し、徹底したテストを行うことが重要である。簡単に説明すると、テストの反復プロセスは以下のステップに基づく:

- 基本的な想定の特定(「私たちは…と考えている」)

- 反証可能な具体的な仮説の導出

- 検証テストの形式選択(検証テストカードを活用)

- 検証テストの手順設計

- 検証テストの実施(仮説に対するフィードバックの収集)

- ビジネスモデルコンセプトの分析と更新

成功要因

- 許容可能な損失の論理で考える:社内の誰もが誤りだとわかっているビジネスケースに多額の投資をするのではなく、想定を検証するために許容できる支出額を事前に決めることが重要だ。

- 組織構造を早い段階で決定する:会社のリソース、戦略、文化に応じて、ベンチャーを社内で構築するか社外で構築するかを、検証テストの初期段階で決めることが重要だ。

- 必要最小限の製品(MVP)を活用し、迅速かつ低コストでソリューションのフィードバックを得る。

- 粘り強く取り組むこと:成功の後には必ず挫折がある。新しいビジネスモデルの構築は複雑で、時にはもどかしく感じることもあるが、決してあきらめないこと。

ビジネスモデルイノベーションの基礎について知りたい方は、本ブログシリーズのパート1を是非ご覧ください。

なぜビジネスモデル・イノベーションが重要なのか?については、本ブログシリーズのパート2で解説しています。

いかがでしたでしょうか。弊社では、ビジネスモデル・ナビゲーターを日本企業にも普及させるべく、ワークショップやプロジェクト支援など様々な支援サービスを提供しております。ご興味の方は是非お問い合わせください。

次回は、「データを核とするビジネスモデル開発の特徴と成功のポイント("The characteristics of data-driven business model development and how to succeed")」という、データに基づく新ビジネスの創造方法に関するブログ記事をご紹介予定です。

WRITER

- 渡邊 哲(わたなべ さとる)

-

株式会社マキシマイズ シニアパートナー

Japan Society of Norithern California日本事務所代表

早稲田大学 非常勤講師

東京大学工学部卒。米国Yale大学院修了。海外の有力ITやイノベーション手法の日本導入を専門とする。特に海外ベンチャー企業と日本の大手企業や団体との連携による新規事業創出に強みを持つ。三菱商事、シリコンバレーでのベンチャー投資業務等を経て現職。ビジネスモデル・ナビゲーター手法の啓蒙活動をはじめ、日本のイノベーションを促進するための各種事業を展開中。

「アントレプレナーの教科書」「ビジネスモデル・ナビゲーター」「イノベーションの攻略書」「DXナビゲーター」「イノベーション・アカウンティング」を共訳/監訳。